10 Avatar of Vishnu: Powerful Stories Unveiled

Hey there! If you’ve ever wondered about the fascinating stories behind the 10 avatars of Vishnu, you’re in for a treat. These divine incarnations, known as the Dashavatar, are some of the most captivating tales in Hindu mythology. Let me walk you through each one in a way that’s easy to understand and genuinely interesting.

What Are the 10 Avatar of Vishnu?

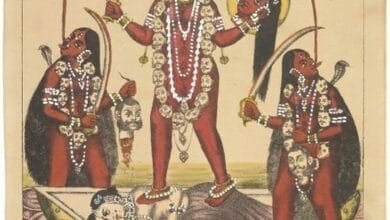

Before we dive in, let’s get the basics straight. Lord Vishnu is considered the preserver in Hindu tradition, and whenever the world faces chaos or evil, he descends to Earth in different forms to restore balance. These are the 10 avatars of Vishnu bhagwan that have appeared across different ages. 10 Avatar of Vishnu

The Complete List: 10 Avatar of Vishnu Names

Here’s your quick reference to all 10 avatar of vishnu names:

- Matsya (The Fish)

- Kurma (The Tortoise)

- Varaha (The Boar)

- Narasimha (The Man-Lion)

- Vamana (The Dwarf)

- Parashurama (The Warrior with an Axe)

- Rama (The Prince of Ayodhya)

- Krishna (The Divine Cowherd)

- Buddha (The Enlightened One)

- Kalki (The Future Warrior)

Now, let’s explore each avatar and discover what makes them special!

1. Matsya – The Fish Who Saved the World

Picture this: a tiny fish that grows into a massive creature capable of saving humanity from a great flood. That’s Matsya for you! This avatar appeared to save the ancient texts (Vedas) and Manu, the first man, from a catastrophic deluge. It’s essentially a story about preservation and new beginnings.

The Cool Part: Matsya warned Manu about the coming flood and guided his boat to safety, much like similar flood stories found in other cultures around the world.

2. Kurma – The Cosmic Tortoise

Ever heard of someone literally carrying the weight of the world on their back? Kurma did exactly that! This tortoise avatar appeared during the churning of the cosmic ocean (Samudra Manthan) when gods and demons were trying to obtain the nectar of immortality.

Why It Matters: Kurma’s steady shell served as the base for Mount Mandara, which was used as a churning rod. Talk about being the ultimate support system!

3. Varaha – The Mighty Boar

When Earth was dragged to the bottom of the cosmic ocean by a demon, who came to the rescue? A gigantic boar! Varaha dove deep into the waters, battled the demon Hiranyaksha, and lifted Earth back to its rightful place using his tusks.

The Symbolism: This avatar represents the power to rescue and restore, showing that no challenge is too deep or too difficult when righteousness is on your side.

4. Narasimha – The Fierce Man-Lion

10 Avatar of Vishnu: This is probably one of the most dramatic avatars! Narasimha appeared as half-man, half-lion to defeat the demon king Hiranyakashipu, who had obtained a boon that made him nearly invincible. He couldn’t be killed by man or beast, indoors or outdoors, day or night.

The Clever Solution: Narasimha appeared at twilight (neither day nor night), at a doorway (neither inside nor outside), and as neither fully man nor beast. Checkmate!

5. Vamana – The Dwarf Brahmin

Don’t let the small size fool you! Vamana appeared as a dwarf priest to deal with King Bali, a generous but overly ambitious ruler who had conquered all three worlds. When Bali offered him anything he wanted, Vamana asked for just three paces of land.

The Twist: Those three steps covered the entire universe! It’s a beautiful reminder that true power doesn’t always come in large packages, and that humility is a virtue worth preserving.

6. Parashurama – The Warrior Sage

This avatar was born as a Brahmin (priest class) but wielded an axe like a warrior. Parashurama appeared when the warrior class (Kshatriyas) became too arrogant and oppressive. He’s known for his fierce commitment to dharma (righteousness) and is said to be immortal, still living in meditation.

Interesting Fact: He’s actually the guru of both Bhishma from the Mahabharata and Karna, making him a bridge between different epic stories.

7. Rama – The Ideal King

If you’ve heard of only one avatar, it’s probably Rama! His story is told in the epic Ramayana. Born as a prince of Ayodhya, Rama exemplifies the perfect son, husband, brother, and king. His life teaches us about duty, honor, and standing up for what’s right, even when it’s incredibly difficult.

Why People Love This Avatar: Rama’s story, including his exile, his wife Sita’s abduction by Ravana, and the eventual victory of good over evil, has inspired millions for centuries. It’s basically the ultimate tale of righteousness triumphing over evil.

8. Krishna – The Playful Divine

Krishna is perhaps the most beloved and multifaceted avatar. From his mischievous childhood (stealing butter, anyone?) to his role as a charioteer and advisor in the Mahabharata, Krishna shows that divinity can be both playful and profound.

The Game-Changer: His discourse to Arjuna on the battlefield, known as the Bhagavad Gita, is one of the most important philosophical texts in Hindu tradition. It addresses life’s big questions about duty, action, and the nature of reality. 10 Avatar of Vishnu

9. Buddha – The Enlightened One

This might surprise some people, but many Hindu traditions include Buddha as the ninth avatar of Vishnu. Gautama Buddha, who founded Buddhism, appeared to spread the message of compassion, non-violence, and the middle path to enlightenment.

A Note: This inclusion is debated among scholars and different traditions, but it beautifully shows how Hindu philosophy often embraces different paths to truth.

10. Kalki – The Future Avatar

10 Avatar of Vishnu: Here’s where it gets really interesting – Kalki hasn’t appeared yet! According to the texts, this avatar will arrive at the end of the current age (Kali Yuga) riding a white horse, wielding a blazing sword, to destroy evil and restart the cycle of time.

The Takeaway: This future avatar represents hope and the belief that no matter how dark things get, renewal and righteousness will ultimately prevail.

Why Do These 10 Avatars of Vishnu Matter Today?

You might be wondering why these ancient stories are still relevant. Well, each of the 10 avatars of Vishnu represents different qualities we need in life: courage, wisdom, devotion, strength, humility, and justice. They’re not just religious figures; they’re archetypes that teach us how to navigate our own challenges.

Whether you’re facing a “demon” in the form of a difficult situation at work, or you need the courage of Narasimha to stand up for what’s right, these stories offer timeless wisdom packaged in unforgettable tales. 10 Avatar of Vishnu

The Evolution Theory Connection

Here’s something fascinating: many scholars notice that the 10 avatar of vishnu names seem to follow an evolutionary pattern – starting with aquatic life (fish), then amphibious (tortoise), land animal (boar), half-animal (man-lion), and gradually moving to fully human forms. Whether intentional or coincidental, it’s a pretty cool observation! 10 Avatar of Vishnu

Wrapping Up

The 10 avatars of Vishnu bhagwan are more than just mythological stories – they’re a treasure trove of wisdom, adventure, and inspiration. Each avatar appeared in a specific context to address a unique challenge, showing us that divine intervention comes in many forms, each perfectly suited to its purpose.

Whether you’re deeply religious, casually curious, or just love good stories, the Dashavatar offers something for everyone. These tales have survived thousands of years because they speak to universal human experiences: the struggle between good and evil, the importance of righteousness, and the hope that justice will ultimately prevail. 10 Avatar of Vishnu

So the next time someone mentions the avatars of Vishnu, you’ll know you’re talking about one of the most epic story cycles ever told – spanning from the depths of the ocean to the end of time itself! 10 Avatar of Vishnu

Common Questions About Vishnu’s Avatars

Q: Who was the first avatar of Vishnu?

A: Matsya, the fish avatar, was the first incarnation. Matsya appeared during a great flood to save the Vedas and guide Manu to safety.

Q: Are all avatars important?

A: Yes, each avatar serves a specific purpose. While Rama and Krishna are most widely worshipped, every avatar played a crucial role in maintaining cosmic balance.

Q: Can I worship all 10 avatars?

A: Absolutely! Many Hindus worship the entire Dashavatar collectively, though some devotees have particular affinity for specific avatars like Rama or Krishna.

Have you heard any interesting versions of these stories? Different regions in India often have their own unique takes on these avatars, making the tradition even richer. That’s the beauty of these timeless tales – they continue to evolve and inspire, generation after generation. 10 Avatar of Vishnu

Follow us on x.com

Discover more from Sanatan Roots

Subscribe to get the latest posts sent to your email.