भगवद गीता: अध्याय 4, श्लोक 3

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः।

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥3॥

स:-वही; एव–निःसंदेह; अयम्-यह; मया मेरे द्वारा; ते तुम्हारे; अद्य-आज; योग:-योग शास्त्रः प्रोक्तः-प्रकट; पुरातन:-आदिकालीन; भक्तः-भक्त; असि-हो; मे मेरे; सखा-मित्र; च-भी; इति–इसलिए; रहस्यम्-रहस्य; हि-नि:संदेह; एतत्-यह; उत्तमम्-उत्तम;

Hindi translation: उसी प्राचीन गूढ़ योगज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो।

भक्ति के पाँच उच्च भाव: आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग

प्रस्तावना

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भक्ति का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति न केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है, बल्कि यह आत्म-साक्षात्कार का एक शक्तिशाली साधन भी है। भक्ति के पाँच उच्च भावों की अवधारणा इस आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक गहन, व्यक्तिगत और सार्थक बनाती है। आइए इन पाँच भावों को विस्तार से समझें और देखें कि ये हमारे जीवन को कैसे समृद्ध और परिवर्तित कर सकते हैं।

- शांत भाव: भगवान को अपना स्वामी मानना

शांत भाव भक्ति का सबसे मौलिक और गंभीर रूप है। इस भाव में भक्त भगवान को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ भक्त पूर्ण शांति और निर्विकार भाव से भगवान की उपासना करता है।

शांत भाव की विशेषताएँ:

- निर्विकार दृष्टिकोण

- आत्म-चिंतन और ध्यान पर जोर

- भगवान के प्रति गहन श्रद्धा और सम्मान

- सांसारिक मोह से मुक्ति

शांत भाव का महत्व:

शांत भाव भक्त को आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह भाव जीवन के उतार-चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। इस भाव में भक्त सांसारिक मोह-माया से ऊपर उठकर एक उच्च चेतना की स्थिति में पहुंचता है।

शांत भाव का अभ्यास:

- नियमित ध्यान और योग का अभ्यास

- मौन रहकर आत्म-चिंतन

- प्रकृति के साथ एकात्मता का अनुभव

- शास्त्रों का अध्ययन और मनन

- दास्य भाव: स्वामी के रूप में भगवान की दासता स्वीकार करना

दास्य भाव में भक्त स्वयं को भगवान का सेवक या दास मानता है। यह भाव समर्पण और निःस्वार्थ सेवा पर आधारित है। भक्त अपने अहंकार को त्यागकर पूरी तरह से भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है।

दास्य भाव की विशेषताएँ:

- पूर्ण समर्पण की भावना

- भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानना

- निःस्वार्थ सेवा का भाव

- विनम्रता और नम्रता का विकास

दास्य भाव का महत्व:

यह भाव अहंकार को कम करने और विनम्रता विकसित करने में सहायक होता है। यह भक्त को अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक और समर्पित बनाता है। दास्य भाव से भक्त में सेवा भाव का विकास होता है, जो न केवल भगवान के प्रति बल्कि समाज के प्रति भी उसे उत्तरदायी बनाता है।

दास्य भाव का अभ्यास:

- नियमित पूजा-अर्चना

- मंदिर या धार्मिक स्थलों की सेवा

- समाज सेवा में भागीदारी

- भगवान के नाम का जप और कीर्तन

- सख्य भाव: भगवान को अपना मित्र समझना

सख्य भाव में भक्त भगवान को अपना सबसे करीबी मित्र मानता है। यह भाव भगवान के साथ एक व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। इस भाव में भक्त भगवान के साथ अपने सुख-दुख साझा करता है और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है।

सख्य भाव की विशेषताएँ:

- भगवान के साथ खुली और स्वतंत्र बातचीत

- भगवान पर पूर्ण विश्वास

- जीवन की हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति का अहसास

- भावनात्मक निकटता और आत्मीयता

सख्य भाव का महत्व:

यह भाव भक्त को भगवान के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध विकसित करने में मदद करता है। यह जीवन में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। सख्य भाव से भक्त अपने जीवन की हर छोटी-बड़ी बात भगवान से साझा कर सकता है, जिससे उसे मानसिक शांति मिलती है।

सख्य भाव का अभ्यास:

- भगवान से दिल खोलकर बातचीत

- भजन-कीर्तन में भावुक होकर भाग लेना

- भगवान के साथ दैनिक घटनाओं को साझा करना

- भगवान की लीलाओं का श्रवण और मनन

- वात्सल्य भाव: भगवान को अपना पुत्र मानना

वात्सल्य भाव में भक्त भगवान को अपने बच्चे के रूप में देखता है। यह भाव मातृत्व या पितृत्व के प्रेम पर आधारित है। भक्त भगवान के प्रति वैसा ही स्नेह और प्यार महसूस करता है जैसा एक माता-पिता अपने बच्चे के लिए करते हैं।

वात्सल्य भाव की विशेषताएँ:

- भगवान के प्रति असीम स्नेह और प्यार

- भगवान की देखभाल और सुरक्षा की भावना

- भगवान के साथ एक नाजुक और कोमल संबंध

- भगवान की हर इच्छा को पूरा करने की लालसा

वात्सल्य भाव का महत्व:

यह भाव भक्त में करुणा और प्रेम के गुणों को विकसित करता है। यह भक्त को अधिक संवेदनशील और दयालु बनाता है। वात्सल्य भाव से भक्त में त्याग और बलिदान की भावना का विकास होता है, जो उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है।

वात्सल्य भाव का अभ्यास:

- बाल कृष्ण या बाल राम की मूर्ति की पूजा

- भगवान को भोग लगाना और उनकी देखभाल करना

- लोरियाँ और बाल गीत गाना

- बच्चों और जरूरतमंदों की सेवा करना

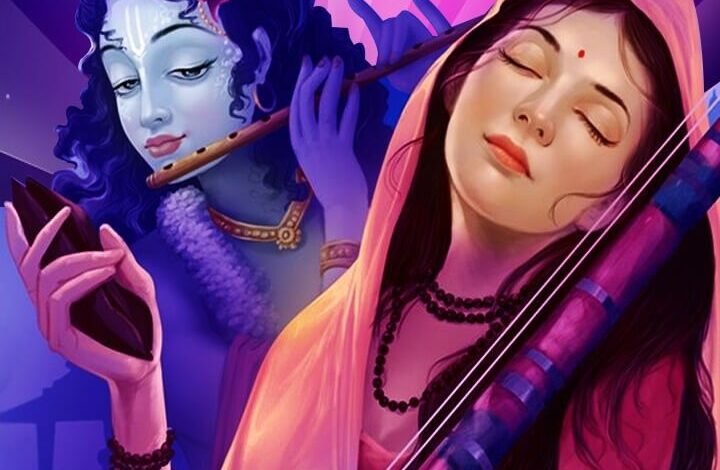

- माधुर्य भाव: भगवान को अपना प्रियतम समझकर उपासना करना

माधुर्य भाव भक्ति का सबसे गहन और तीव्र रूप है। इस भाव में भक्त भगवान को अपना प्रेमी या प्रियतम मानता है। यह भाव रोमांटिक प्रेम की तरह होता है, जहाँ भक्त भगवान के साथ पूर्ण एकात्मता की अनुभूति करता है।

माधुर्य भाव की विशेषताएँ:

- भगवान के प्रति गहन और तीव्र प्रेम

- भगवान के साथ पूर्ण एकात्मता की अनुभूति

- समर्पण और त्याग की परम अवस्था

- भगवान के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की भावना

माधुर्य भाव का महत्व:

यह भाव भक्त को सांसारिक मोह से मुक्त करने में सहायक होता है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का सर्वोच्च रूप माना जाता है। माधुर्य भाव में भक्त अपने अस्तित्व को भगवान में विलीन कर देता है, जिससे उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है।

माधुर्य भाव का अभ्यास:

- राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा

- प्रेम भरे भजनों का गायन

- भगवान के लिए श्रृंगार और सजावट

- भगवान के नाम का निरंतर स्मरण और जप

भक्ति के पाँच भावों का तुलनात्मक अध्ययन

निम्नलिखित तालिका भक्ति के पाँच उच्च भावों की तुलना करती है:

| भाव | मुख्य विशेषता | भक्त की भूमिका | भगवान की भूमिका | आध्यात्मिक लाभ |

|---|---|---|---|---|

| शांत | निर्विकार दृष्टिकोण | विद्यार्थी | गुरु | आंतरिक शांति |

| दास्य | समर्पण | सेवक | स्वामी | विनम्रता |

| सख्य | मित्रता | मित्र | मित्र | आत्मविश्वास |

| वात्सल्य | मातृ/पितृ प्रेम | माता-पिता | बालक | करुणा |

| माधुर्य | रोमांटिक प्रेम | प्रेमी/प्रेमिका | प्रियतम | पूर्ण समर्पण |

भक्ति के पाँच भावों का व्यावहारिक अनुप्रयोग

भक्ति के ये पाँच भाव केवल धार्मिक अवधारणाएँ नहीं हैं, बल्कि इन्हें दैनिक जीवन में भी लागू किया जा सकता है। आइए देखें कि ये भाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित और समृद्ध कर सकते हैं।

- शांत भाव का व्यावहारिक उपयोग:

- ध्यान और योग का नियमित अभ्यास करें

- जीवन की परिस्थितियों को शांति से स्वीकार करें

- आत्म-चिंतन और आत्म-विश्लेषण पर ध्यान दें

- प्रकृति के साथ समय बिताएं और उसके साथ एकात्मता महसूस करें

- दास्य भाव का व्यावहारिक उपयोग:

- समाज सेवा में सक्रिय रूप से भाग लें

- अपने कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएँ

- परोपकार की भावना विकसित करें

- अपने से बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करें

- सख्य भाव का व्यावहारिक उपयोग:

- बच्चों और बुजुर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील बनें

- प्रकृति और पर्यावरण की देखभाल करें

- दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें

- अनाथ

2 Comments