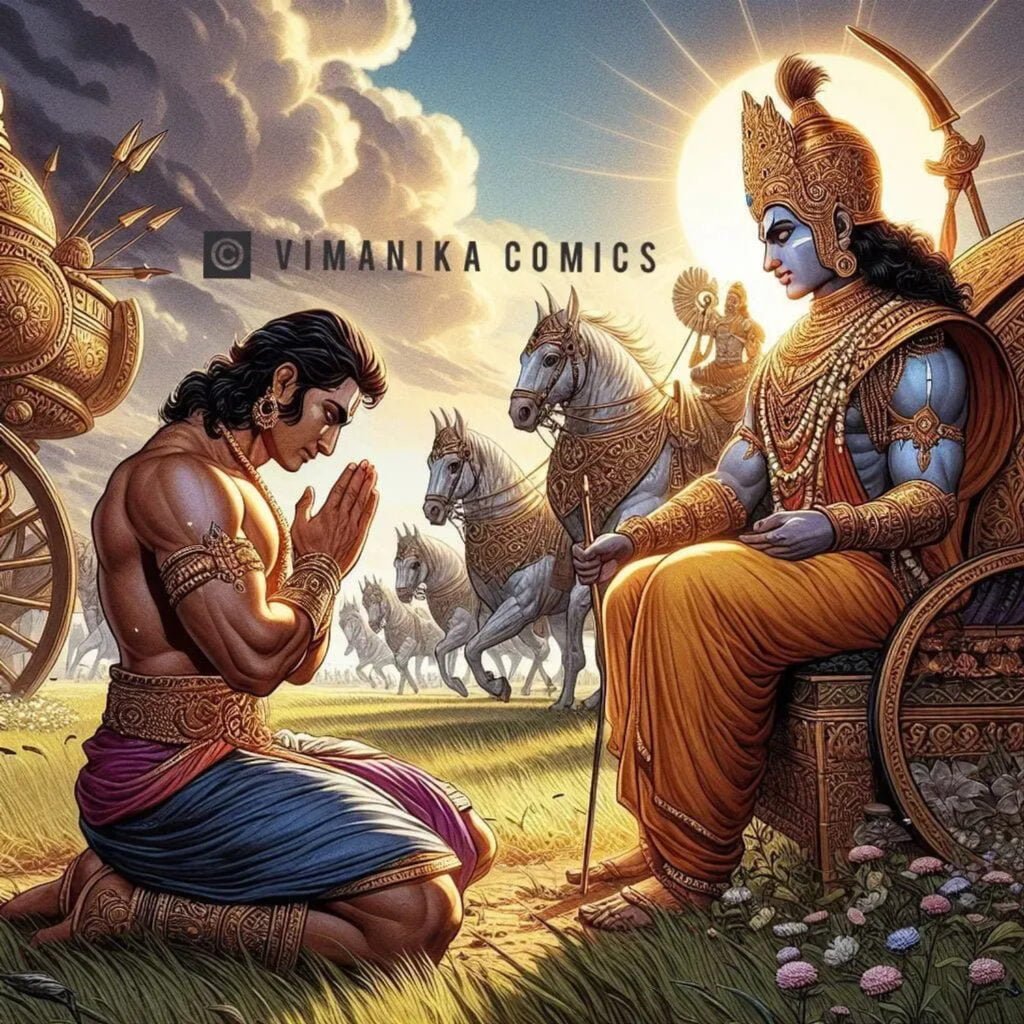

अर्जुन उवाच।

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥1॥

Hindi translation: अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण! पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपापूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएँ कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है।

अर्जुन का पाँचवाँ प्रश्न: कर्म त्याग बनाम कर्मयोग

श्रीमद्भगवद्गीता में अर्जुन और श्रीकृष्ण के संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अर्जुन का पाँचवाँ प्रश्न। यह प्रश्न कर्म त्याग और कर्मयोग के बीच के अंतर को समझने की अर्जुन की जिज्ञासा को दर्शाता है। आइए इस प्रश्न के महत्व और इसके पीछे के दार्शनिक विचारों को गहराई से समझें।

प्रश्न का संदर्भ

अर्जुन का यह प्रश्न भगवद्गीता के पाँचवें अध्याय के प्रारंभ में आता है। इससे पहले के अध्यायों में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया था, जिनमें आत्मा की अमरता, कर्तव्य पालन का महत्व, और कर्मयोग शामिल थे। लेकिन इन विभिन्न उपदेशों ने अर्जुन के मन में एक द्वंद्व पैदा कर दिया था।

अर्जुन की दुविधा

अर्जुन के सामने दो मार्ग थे:

- कर्म संन्यास: सभी कर्मों का त्याग करना।

- कर्मयोग: भक्तिपूर्वक कर्म करना।

दोनों मार्गों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन भ्रमित हो गया। उसे लगा कि ये दोनों विचार एक-दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए उसने श्रीकृष्ण से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग उसके लिए अधिक लाभदायक होगा।

प्रश्न का महत्व

अर्जुन का यह प्रश्न केवल उसकी व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक प्रश्न है जो हर साधक के मन में उठता है। यह प्रश्न आध्यात्मिक जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है:

- कर्म का त्याग: संसार से विरक्त होकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना में लीन होना।

- कर्मयोग: संसार में रहते हुए भी निष्काम भाव से कर्म करना।

आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता

यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि भगवद्गीता के समय में था। आधुनिक जीवन में, हम अक्सर इसी तरह के द्वंद्व का सामना करते हैं:

- क्या हमें अपने व्यावसायिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करना चाहिए?

- या फिर हमें इन सबसे दूर होकर पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना में लग जाना चाहिए?

श्रीकृष्ण का उत्तर: कर्मयोग की श्रेष्ठता

श्रीकृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्मयोग की श्रेष्ठता बताई। उन्होंने कहा कि दोनों मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यावहारिक और लाभदायक है।

कर्मयोग के लाभ

- मानसिक शुद्धि: कर्मयोग मन और बुद्धि को शुद्ध करता है।

- आत्म-नियंत्रण: यह इंद्रियों और मन पर नियंत्रण सिखाता है।

- सामाजिक कल्याण: कर्मयोगी समाज के कल्याण में योगदान देता है।

- आत्म-साक्षात्कार: यह आत्म-साक्षात्कार का एक सुरक्षित और निश्चित मार्ग है।

कर्म संन्यास की कठिनाइयाँ

श्रीकृष्ण ने बताया कि कर्म संन्यास एक कठिन मार्ग है:

- मानसिक चुनौतियाँ: बिना कर्म के मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है।

- व्यावहारिक कठिनाइयाँ: पूर्ण कर्म त्याग व्यावहारिक रूप से असंभव है।

- आत्म-छल का खतरा: कई लोग कर्म त्याग के नाम पर आलस्य का जीवन जीते हैं।

कर्मयोग का सार

श्रीकृष्ण ने कर्मयोग के मुख्य सिद्धांतों को समझाया:

1. निष्काम कर्म

कर्मयोग का मूल सिद्धांत है कर्म करना लेकिन उसके फल की इच्छा न रखना। यह एक ऐसी मानसिकता है जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता।

निष्काम कर्म के लाभ:

- मानसिक शांति

- कर्म में उत्कृष्टता

- आध्यात्मिक उन्नति

2. समत्व बुद्धि

कर्मयोगी सफलता और असफलता, सुख और दुख में समान भाव रखता है। यह समता की स्थिति उसे संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठा देती है।

3. ईश्वरार्पण भाव

सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने का भाव कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे कर्म एक आध्यात्मिक अनुष्ठान बन जाता है।

कर्मयोग का व्यावहारिक अनुप्रयोग

आइए देखें कि हम अपने दैनिक जीवन में कर्मयोग को कैसे लागू कर सकते हैं:

1. व्यावसायिक जीवन में

- अपने काम को कर्तव्य समझकर करें, न कि केवल पैसे के लिए।

- परिणामों की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें।

- कार्यस्थल पर नैतिक मूल्यों का पालन करें।

2. पारिवारिक जीवन में

- परिवार के प्रति अपने दायित्वों को प्रेम और सेवा भाव से निभाएँ।

- पारिवारिक संबंधों में अपेक्षाओं को कम करें।

- घर को एक आध्यात्मिक केंद्र बनाएँ।

3. सामाजिक जीवन में

- समाज सेवा को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएँ।

- दूसरों की मदद करते समय प्रशंसा या मान्यता की इच्छा न रखें।

- सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा दें।

कर्मयोग और आधुनिक जीवन

आधुनिक जीवन की चुनौतियों में कर्मयोग का सिद्धांत बहुत उपयोगी हो सकता है:

1. तनाव प्रबंधन

कर्मयोग सिखाता है कि परिणामों से अनासक्त रहकर काम करें। यह दृष्टिकोण तनाव को काफी हद तक कम कर सकता है।

2. कार्य-जीवन संतुलन

कर्मयोग हमें सिखाता है कि हर कर्म को समान महत्व दें। यह दृष्टिकोण कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद करता है।

3. नैतिक निर्णय

निष्काम भाव से किए गए कर्म अधिक नैतिक और निष्पक्ष होते हैं। यह व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।

कर्मयोग और आध्यात्मिक विकास

कर्मयोग केवल एक जीवन शैली नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास का एक माध्यम भी है:

1. आत्म-जागृति

नि:स्वार्थ कर्म करते हुए, व्यक्ति धीरे-धीरे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगता है।

2. ईश्वर से संबंध

कर्मयोग ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना विकसित करता है, जो आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

3. कर्म से ध्यान तक

कर्मयोग की प्रगति के साथ, व्यक्ति धीरे-धीरे गहन ध्यान की अवस्था तक पहुँच सकता है।

निष्कर्ष

अर्जुन का पाँचवाँ प्रश्न और श्रीकृष्ण का उत्तर हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक विकास और सांसारिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कर्मयोग का मार्ग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन को ही एक साधना बना सकते हैं।

यह मार्ग न केवल व्यक्तिगत विकास का, बल्कि सामाजिक कल्याण का भी मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं।

अंत में, कर्मयोग का संदेश यह है कि जीवन का हर क्षण, हर कर्म एक अवसर है – न केवल अपने आप को बेहतर बनाने का, बल्कि इस दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बनाने का। यही भगवद्गीता का सार है, और यही अर्जुन के पाँचवें प्रश्न का गहन अर्थ है।