नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।

पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपश्वसन् ॥8॥

प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥9॥

न-नहीं; एव-निश्चय ही; किंचित्-कुछ भी; करोमि मैं करता हूँ; इति–इस प्रकार; युक्तः-कर्मयोग में दृढ़ता से स्थित; मन्येत–सोचता है; तत्त्ववित्-सत्य को जानने वाला; पश्यन्–देखते हुए; शृण्वन्–सुनते हुए; स्पृशन्-स्पर्श करते हुए; जिघ्रन्-सूंघते हुए; अश्नन्-खाते हुए; गच्छन्-जाते हुए; स्वपन्-सोते हुए; श्वसन्–साँस लेते हुए; प्रलपन्–बात करते हुए; विसृजन्–त्यागते हुए; गृह्णन्–स्वीकार करते हुए; उन्मिषन्–आंखें खोलते हुए; निमिषन्–आंखें बन्द करते हुए; अपि-तो भी; इन्द्रियाणि-इन्द्रियों कोः इन्द्रिय-अर्थेषु इन्द्रिय विषय; वर्तन्ते-क्रियाशील; इति–इस प्रकार; धारयन्–विचार करते हुए।

Hindi translation: कर्मयोग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते-फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव यह सोचते हैं- 'मैं कर्ता नहीं हूँ' और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे यह देखते हैं कि भौतिक इन्द्रियाँ ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं।

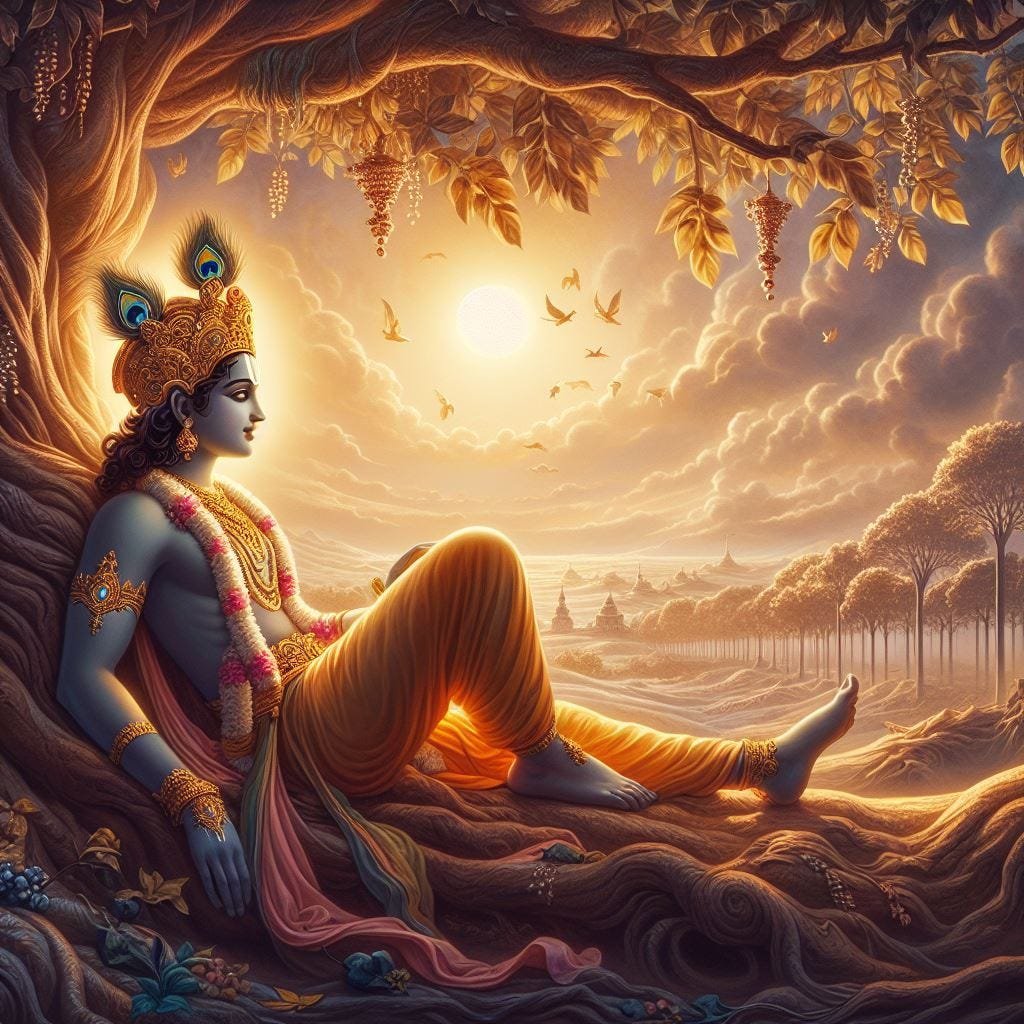

कर्मयोग और दिव्य चेतना: अहंकार से मुक्ति का मार्ग

प्रस्तावना

मानव जीवन में कर्म का महत्व अनंत है। हम प्रतिदिन अनेक कार्य करते हैं, कुछ साधारण तो कुछ महत्वपूर्ण। परंतु क्या हम वास्तव में इन कर्मों के कर्ता हैं? क्या हमारा अहंकार हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग से भटका देता है? इस ब्लॉग में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे और समझेंगे कि कैसे कर्मयोग और दिव्य चेतना हमें अहंकार से मुक्ति दिला सकते हैं।

अहंकार: एक बाधा

अहंकार का स्वरूप

अहंकार वह भाव है जो हमें ‘मैं’ और ‘मेरा’ की भावना से जोड़ता है। यह हमें अपने कार्यों का कर्ता मानने के लिए प्रेरित करता है।

अहंकार के प्रभाव

- आत्म-केंद्रितता

- दूसरों से तुलना

- असंतोष और तनाव

- आध्यात्मिक प्रगति में बाधा

कर्मयोग: अहंकार से मुक्ति का मार्ग

कर्मयोग का सिद्धांत

कर्मयोग का मूल सिद्धांत है – कर्म करो, परंतु फल की आसक्ति से मुक्त रहो। यह सिद्धांत हमें अहंकार से मुक्त होने में सहायता करता है।

कर्मयोग के लाभ

- मानसिक शांति

- कर्म में श्रेष्ठता

- आध्यात्मिक उन्नति

- जीवन में संतुलन

बुद्धि का शुद्धिकरण

बुद्धि शुद्धिकरण का महत्व

बुद्धि का शुद्धिकरण आत्म-ज्ञान के लिए आवश्यक है। यह हमें शरीर और आत्मा के भेद को समझने में सहायता करता है।

बुद्धि शुद्धिकरण के उपाय

- स्वाध्याय (आत्म-अध्ययन)

- ध्यान

- सत्संग

- नैतिक जीवन

शरीर और आत्मा का भेद

शरीर की प्रकृति

शरीर भौतिक है, परिवर्तनशील है और नाशवान है। यह प्रकृति के नियमों के अधीन है।

आत्मा की प्रकृति

आत्मा अविनाशी, अपरिवर्तनशील और शाश्वत है। यह शरीर का साक्षी है।

भेद-ज्ञान का महत्व

शरीर और आत्मा के भेद को समझना आध्यात्मिक जागृति के लिए आवश्यक है। यह हमें कर्मों से अनासक्त रहने में सहायता करता है।

भगवान की माया शक्ति

माया का स्वरूप

माया भगवान की वह शक्ति है जो इस भौतिक जगत की रचना करती है। यह हमें भ्रम में डालती है और हमें सत्य को देखने से रोकती है।

माया के प्रभाव

- द्वैत की अनुभूति

- अज्ञान

- अहंकार

- आसक्ति

माया से मुक्ति

माया से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है:

- आत्म-ज्ञान

- भक्ति

- कर्मयोग का अभ्यास

- ईश्वर-शरण

भगवान पर समर्पण

समर्पण का अर्थ

समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को त्यागकर भगवान की इच्छा को स्वीकार करना।

समर्पण के लाभ

- मानसिक शांति

- भय से मुक्ति

- जीवन में दिशा

- आध्यात्मिक उन्नति

समर्पण के प्रकार

| समर्पण का प्रकार | विवरण |

|---|---|

| तन का समर्पण | शरीर को भगवान की सेवा में लगाना |

| मन का समर्पण | विचारों और भावनाओं को भगवान के प्रति केंद्रित करना |

| धन का समर्पण | अपनी संपत्ति का उपयोग भगवान के कार्य में करना |

| आत्मा का समर्पण | पूर्ण रूप से भगवान की शरण में जाना |

दिव्य चेतना में कर्म

दिव्य चेतना का अर्थ

दिव्य चेतना वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को भगवान का निमित्त मात्र समझता है। वह सभी कर्मों को भगवान की इच्छा के रूप में देखता है।

दिव्य चेतना के लक्षण

- अहंकार का अभाव

- निर्मल बुद्धि

- समत्व भाव

- नि:स्वार्थ सेवा

दिव्य चेतना में कर्म के परिणाम

- कर्म बंधन से मुक्ति

- आंतरिक शांति

- आत्म-साक्षात्कार

- मोक्ष की प्राप्ति

योग वासिष्ठ का संदेश

योग वासिष्ठ में महर्षि वसिष्ठ श्री राम को उपदेश देते हैं:

“कर्ता बहिरकरतान्तरलोके विहर राघव।”

संदेश का अर्थ

इस वाक्य का अर्थ है: “हे राम, बाह्य दृष्टि से परिश्रम से कर्म करते रहो लेकिन आंतरिक दृष्टि से स्वयं को अकर्ता के रूप में देखो और भगवान को अपने सभी कार्यों का कर्त्ता मानो।”

संदेश का महत्व

- कर्म और ज्ञान का समन्वय

- लौकिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन

- अहंकार से मुक्ति का मार्ग

- दिव्य चेतना की प्राप्ति

दिव्य चेतना में जीवन जीने के व्यावहारिक सुझाव

- प्रातः काल ध्यान का अभ्यास करें

- दिन भर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें

- प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की इच्छा देखने का प्रयास करें

- रात्रि में दिन भर के कर्मों का चिंतन करें और भगवान का धन्यवाद करें

निष्कर्ष

कर्मयोग और दिव्य चेतना हमें अहंकार से मुक्त होने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जब हम स्वयं को भगवान के हाथों का एक साधन मात्र समझते हैं, तब हम वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु इसके परिणाम अत्यंत मधुर और स्थायी होते हैं। आइए, हम सब मिलकर इस दिव्य चेतना की ओर अग्रसर हों और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।