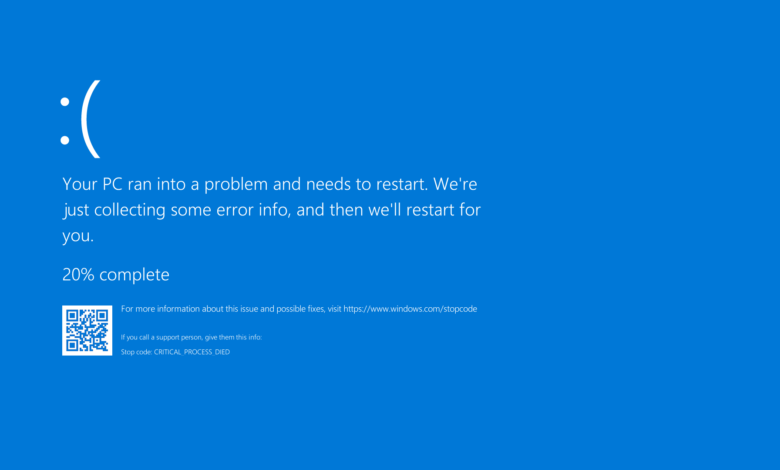

How to Fix the ‘Blue Screen of Death’ Error After the Latest Crowdstrike Update

Windows 10 users are currently grappling with a widespread issue caused by a recent Crowdstrike update, resulting in the dreaded ‘Blue Screen of Death’ (BSOD) and PCs getting stuck on the recovery screen. This guide provides step-by-step instructions to help you resolve this error and restore your system.

Understanding the Issue

The root cause of the problem lies in the Falcon Sensor from Crowdstrike. This software component is essential for security but has led to crashes and BSOD errors after the latest update. The issue has affected various sectors, including airports, businesses, banks, and government offices, causing significant disruptions.

Steps to Fix the ‘Blue Screen of Death’ Error

Step 1: Access the Recovery Environment

- Restart Your PC: If your computer is stuck on the recovery screen, restart it and immediately start pressing the F8 key (or the appropriate key for your system) to enter the Advanced Boot Options menu.

- Select ‘Troubleshoot’: From the options presented, select ‘Troubleshoot’ to access advanced repair options.

Step 2: Use Command Prompt

- Open Command Prompt: In the advanced options menu, select ‘Command Prompt.’ This will allow you to execute commands that can help bypass the BSOD loop.

- Navigate to the Drivers Folder: Enter the following command to navigate to the drivers folder:shCopy code

cd C:\Windows\System32\Drivers

Step 3: Rename the Falcon Sensor

- Rename the Crowdstrike Driver: Use the following command to rename the problematic Crowdstrike driver, effectively disabling it:

ren Crowdstrike Crowdstrike_Backup

Step 4: Restart Your PC

- Restart Your System: Exit the Command Prompt and choose the option to restart your computer. This should allow Windows to boot without triggering the BSOD.

Additional Tips

- Check for Updates: Once your system is back up, check for any new updates from Crowdstrike. The company is aware of the issue and is working on a fix. Ensure you install the latest updates to avoid similar problems in the future.

- Backup Your Data: Regularly backing up your data can save you a lot of trouble in case of system failures. Use external drives or cloud services to keep your important files safe.

- Stay Informed: Follow Crowdstrike’s support page and forums for the latest updates and solutions. Being proactive can help you manage and mitigate such issues promptly.

Conclusion

While encountering a BSOD can be alarming, understanding the steps to resolve the issue can significantly reduce downtime and frustration. By following the steps outlined above, you can bypass the immediate problem caused by the recent Crowdstrike update and restore functionality to your Windows 10 system. Stay vigilant and keep your systems updated to prevent future occurrences.

Discover more from Sanatan Roots

Subscribe to get the latest posts sent to your email.